制度の概要

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護または養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当制度です。

父または母と生計を同じくしていない子どもを監護している母または父(父母以外の者が子どもを養育している場合にはその養育者)に、子どもが18歳到達年度の末日(一定基準以上の障害のある場合は20歳未満)まで手当を支給します。

※ ただし、事実婚等により、受給できない場合もあります。また、所得が一定額以上の場合は支給されません。

支給対象者

次のいずれかの条件にあてはまる 『18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定基準以上の障害のある場合は20歳未満)』 を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくする父」、若しくは「父母に代わってその児童を養育している方」。

いずれも国籍は問いません。

対象となる児童の要件

- 父母が婚姻を解消した児童

- 父または母が死亡した児童

- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童

- 父または母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)

- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

- 母が婚姻によらないで懐胎した児童

- 父・母ともに不明である児童(孤児等)

※上記の要件に該当していても次の要件に該当する場合は手当を受給できません。

- 請求者または児童が日本国内に住所を有していない場合

- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者も含む(※))に養育されている場合

- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されている場合

- 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

(※)事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいます。住民票が同住所にある場合や男性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。

公的年金との併給

公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額よりも低い場合、その差額分が受給でできます。

(※)公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 等

年金を受給していて手当を受けることができる場合

- お子さんを養育している祖父母が、低額の老齢年金を受給している場合

- 父子家庭でお子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

- 母子家庭で離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等

手当を受ける手続き

認定請求に当たっては、支給該当要件、世帯の状況、住居の状況などにより、申請手続きに必要なものが申請者ごとに異なりますので、必ず事前に電話連絡のうえ、健康福祉課へお越しください。

なお、嬬恋村への転入者で既に受給中の人は、前住所地での児童扶養手当証書が必要です。

認定請求に必要なもの

預金通帳を持参(公金受取口座を利用する場合を除く。)のうえ手続きを行ってください。

- 認定請求書

- 認定請求者・対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き))

- 養育費等に関する申告書

- 公的年金調書 等

※状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますので、ご相談ください。

※証明書類は1ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※認定請求書に請求者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。また、請求者の個人番号等を確認させていただきますので、次の「番号確認のための書類」及び「本人確認をするための書類」をそれぞれご用意ください(難しい場合はご相談ください)。

個人番号について

- 番号確認のための書類・・・個人番号カード、通知カード(※)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

- 本人確認をするための書類・・・運転免許証、運転経歴証明書、旅券、障害者手帳等

※通知カードは記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。

手当の支払い

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、支払月の前月までの分が受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。

1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回支給されます。

(例:1月期→前年11月・12月の2月分を支給)

手当額

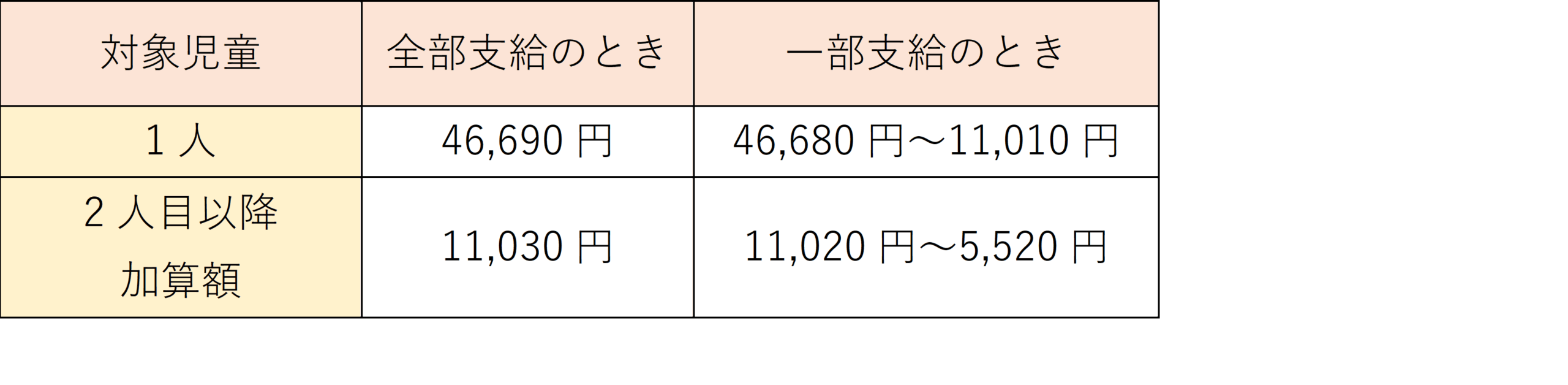

手当額は受給者の所得状況に応じて「全部支給」か「一部支給」になります。

【手当額(月額)】 令和7年4月~

所得による支給制限

児童扶養手当には所得による支給制限があります。

所得の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費(8割相当)ー8万円(社会保険料相当額)ー下記の諸控除

※障害基礎年金等を受給している受給者本人の所得には、非課税公的年金給付等も含まれます。

控除の種類

以下の控除のうち該当するものを控除します。

※控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。

※所得額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、上記に加えて10万円が控除されます。

所得制限限度額

受給者本人又は扶養義務者の前年(1月から9月の新規申請の場合は前々年)の所得に応じてその年度(11月から翌年10月まで)の手当(全部支給、一部支給、支給停止)が決まります。

※受給者と同住所の親族がいる場合、住民票上世帯分離や枝番違いとなっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。

※扶養親族の状況により、所得制限限度額に別途、加算があります。

- 請求(受給)者本人の場合、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき15万円

- 孤児等の養育者又は扶養義務者等の場合、老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

手当を受けている方の届出義務

現況届

受給者は、毎年8月1日~8月31日までの間に届出をし、支給要件の審査を受けなければなりません。

この届出をしないと11月以降の手当が受けられなくなります。

※2年間提出をしないと時効により受給資格がなくなります。

一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合、受給者(養育者を除く)は、下記のいずれかの事由に該当する場合には届出をする必要があります。

この届出を行わなかった場合、5年等経過月の翌月分以降の手当が一部支給停止(減額)となる可能性があります。

一部支給停止適用除外事由

- 就業している

- 求職活動等の自立を図るための活動をしている

- 身体上又は精神上の障害がある場合

- 負傷又は疾病により就業することが困難

- 障害、負傷、疾病、要介護状態等にある児童又は親族の介護のため就業することが困難 等

こんなときは届出をしてください。

- 婚姻したとき、事実婚となったとき、海外へ転出するとき、児童が施設に入ったとき、児童が死亡したとき 《受給資格喪失届》

- 支給対象児童が減ったとき 《手当額改定届》

- 支給対象児童が増えたとき 《手当額改定請求書》

- 受給者や扶養義務者が所得更生をした、扶養義務者が変わったとき《支給停止関係届》

- 公的年金等を受給できるようになったとき、年金額が変わったとき 《公的年金給付等受給状況届》

- 受給者が死亡したとき 《受給者死亡届》

- 県外や他市町村に転出するとき 《転出届》

- 氏名・住所・支払口座が変わるとき 《氏名・住所・支払金融機関変更届》

過払いが発生する場合

- 所得の高い(所得制限限度額以上の)扶養義務者と同居しながら手当を受給していた場合

(家族構成が変わった場合は下記までお問い合わせください。) - 他市町村へ転出したにもかかわらず手当を受給していた場合

(住所異動される場合は届出が必要になります。) - 手当を受けている人や手当の対象となっている児童が公的年金を受けたり、児童が公的年金等の加算の対象となった場合

※受給資格がなくなっているのに届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を全額返還していただくことになります。過払いが発生した場合も過払い分を返還していただきますのでご注意ください。

※届出の用紙は、下記問い合わせ先にありますので、窓口にお申し出ください。